写在最前

随笔的写作背景是一战结束后。此时的黑塞决定向南离开德国,前往瑞士。我阅读黑塞的随笔的初衷是为了更了解他,但是没想到短短几篇随笔竟让我无法自拔地爱上了黑塞优美的文字。这些随笔的内容更简单,更优美,更直接,其中充满诗性和艺术的文字描写和黑塞最本真的情感表露改变了我的想法。我决定好好整理一下,将他这几篇随笔整理感悟一番。

乡居

这第一篇随笔是黑塞即将离开德国南下,接近阿尔卑斯隘口是所著。他看着即将很长时间都不会再见到的德国式的北方乡村,有感而发。

我在写生本上画下这幢房子,我的眼睛告别德国式的屋顶、房梁和山墙,告别一些熟悉的故乡风物。离别在即,让我更真挚地再爱一次这片故土吧。明日我便要去爱别的屋檐、别的房子了。我不会像情书里写的那样把心留在这里。哦不,我要带上我的心,我在那片山上的每一刻也还需要它呢。因我是一个游牧人,不是农夫。我崇拜流浪、变化和幻想,不愿将我的爱钉在地球某处。我一直仅将所爱的当作一个比喻。若我们的爱滞留某处,成为了忠诚和美德,在我这儿就会变得可疑。

这种潇洒和自由,给了我别样的角度去思索告别,去看待离乡。一切充满鲜活的不确定性让我兴奋,让我感到原本沉寂的冒险者的精神重新活跃。这种将自己完全沉浸在当下的感觉也确实是我想要拥有的。在黑塞眼里,爱是流动的,是需要寄托和具像化的,但确实没有确定和固定的。所谓的忠诚和美德,是束缚,是枷锁,是约束,还是值得歌颂的道德标准?我不知道。

祝福农夫们!祝福安居乐业者们!祝福笃诚有德之人!我可以喜爱、崇拜、羡慕他们,但若去模仿他们的美德,也就失去了半条命。我想成为崭新的存有。曾经,我既想成为诗人,又想成为市民;既想成为艺术家和幻想者,也愿同时拥有美德,享有故乡。我用了很久才明白,人不可能同时成为并拥有两者。我明白自己是游牧人,不是农夫;是追寻者,不是持有者。我为了心中僵化的神明与教条已持戒太久,这是我的错误、我的苦痛,是我对世间疾苦犯下的共罪:因对自己施暴,不敢走上释然之路,我为这世界增加了罪与苦。释然之路既不向左,也不向右,它通向自我内心。此间唯有神明,此间唯有和平。

人是贪婪和矛盾的。面对渴望拥有的东西时,每个人都不愿意取舍和选择,只想统统据为己有。但是,“世间安得两全法,不负如来不负卿”啊!我更了解黑塞的想法,也更加渴望去明白自己是什么?我是现实里因循守旧的老实人,也寄居着疯狂和冒险的灵魂。我渴望文学,渴望梦幻而理想的殿堂,但我又是深深扎根现实的,渴望实现阶级跃迁的老百姓;我是最单纯的理想主义者,又是凶狠的现实主义家。我的双手握住了两条绳索,在我被撕裂之前,我需要明白自己是什么。

我心中的僵化的神明和教条依然旺盛,我虽然丢掉了一些枷锁,但是仍有太多的条框宛如利刃一般,裁剪着我的灵魂。我以最严苛的执行力,对自己施暴。何时才能释然?何时才能拥有完整的内心,实现和平?

高山上吹下一股潮湿的下降风,山的那一边,蓝色的天空之岛俯瞰着那些异邦。在那些天空下,我会幸福许多的,也许偶尔还有乡愁。我们这类人中的完美者、纯粹的漫游者无需知晓乡愁。但是我懂得它,我并不完美,也不追求完美。我愿享受这份乡愁,如同享受欢乐。

麝香的风向我吹来,是彼岸与远方,分水岭与语言边界,高山与南国。它满怀期待。

享受乡愁,享受孤独,享受忧愁,享受思念。这是黑塞的一个很典型的特点:享受世人所认为不可称之为享受的事物。这种强大的心境是战胜内心痛苦而进化出来的。我不知道当时的黑塞是否痛苦,但是他的文字所展露的力量或许也是他给予自己的鼓励,也是对过往的一种告别。毕竟向前,总还是代表着希望。可是黑塞的文字也总会出现死亡。他将死亡形容成一切之母,这本身就意味着现实的巨大痛苦依然萦绕。

读黑塞,不仅读他的文笔,更读他在面对死亡真相的灵魂中迸发出来的无尽的能量和生机。灵魂经过知觉,压抑,痛苦,撕裂,破灭和新生,一定可以从最浓郁的死亡中找到最强烈的生机。

如果痛苦万分,就去换个地方吧。不仅是改变肉体的位置,更是改变心灵的寄托,改变爱意的流动。就借用一句古老的中国谚语结束这篇吧!

“树挪死,人挪活!”

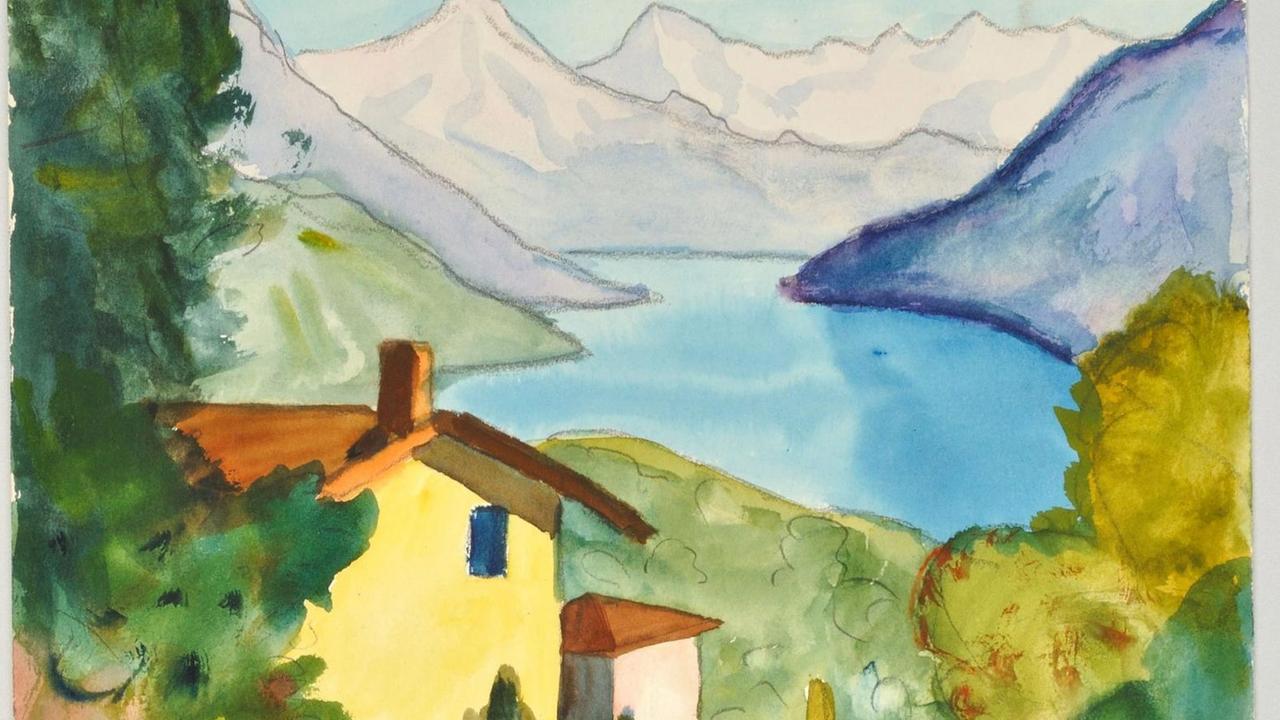

山隘

黑塞到达了阿尔卑斯的山隘口,有感而发的随笔。我很喜欢这篇,故而将它全文摘录下来。

风刮过坚强的小径,树和灌木都长不出来,唯岩石与苔藓独存。无人能在此找到什么、占有什么,连农夫都不搁干草或木料。但远方在召唤,渴望在燃烧,于是它越过岩石、沼泽和积雪,造了这条美好的小径,通往别的山谷和房屋、语言和人们。

我在隘道的最高点驻足。路向两边的山坡垂下,水也向两边流淌。山南山北的路在顶部交会,手牵手,却又通向两个不同的世界。我在脚边摩挲的一洼水会流向北边,汇入遥远的冰洋,紧挨它的一小堆残雪却向南方滴落,流向利古里亚海或亚得里亚海,直至非洲。当然,全世界的水都会重逢,北冰洋与尼罗河会在湿云中交融。这古老美丽的比喻让此刻变得神圣。即使漫游,每条路也都会带我们归家。

我的目光仍拥有选择,南方和北方都还属于它。但再走上五十步,便唯有南方向我敞开了。南方自蓝色山谷向上呼吸,这样神秘,我的心又这样为之跳动啊!湖水与花园,红酒与杏仁的芬芳飘上来,是有关热望及罗马朝圣的古老神话。

青春记忆如遥谷钟声传来:想起第一次去南欧旅行的狂喜,陶醉呼吸丰盛的蓝湖香园,夜里倾听苍白雪山那一面的遥远故乡!想起第一次在古塔神柱前祈祷!想起第一次在棕岩后看见浪花翻腾的海洋,如梦似幻!

那份迷狂已不在,那份渴望也不在了——不愿再向所有我爱之人展示美丽远方与个人幸福。心中由春入夏。异乡的问候听起来已不同。它在胸中的回响平息了。我不再朝空中扔帽子,不再歌唱。

但我是在微笑的,不仅用嘴,也用灵魂微笑,用眼睛,用全身皮肤微笑。当我用与以往不同的觉知来感受,这向上飘来的田园芬芳就更精微、安宁、敏锐,更练达,更感恩。如今,这一切更加属于我了,表达更丰富,层次更细腻。我的渴望不再去画朦胧远方的幻色,我的眼睛满足于所见所得,因为它学会了去看。自那时起,世界就越来越美。

世界越来越美了。我独自一人,却很自在。我别无所求,只求被阳光晒透。我渴望成熟。准备好死去,准备好重生。

世界越来越美了。

黑塞立于山隘口,前面是南国,是新生,是陌生且新奇,身后是故国,是依恋,是哀思和迷茫。这种抉择和对比在隘口显得格外强烈,胸中的复杂情感也格外混乱。我可以想到黑塞轻吐一口气,继续向前的画面。

前往南欧的旅行并不是第一次了,但是这次的心态明显不同于之前。那个欣喜若狂、兴高采烈的青年早已不在,岁月留下的是这个已过不惑之年的中年男人,“不愿再向我所爱之人展示美丽远方和个人幸福”。他更内敛,更专注于自我,灵魂更加敏锐,贪婪地品尝着当下的一切,他已经在孤独中走向更深的自我。

“世界越来越美了。我独自一人,却很自在。我别无所求,只求被阳光晒透。我渴望成熟。准备好死去,准备好重生。”独立于天地间,心中自由且孤独。世间所有皆变得清晰,变得丰富。准备好死去的是千疮百孔的曾经过往,准备好重生的是无限美好的崭新未来。

黑塞这篇随笔充满了乐观和豁达,但是心中的痛苦和孤独却是不可能消弭的。但是全篇不见一个愁字,没有一句悲伤,他在努力将心留给自己,留给敏锐灵魂感知下的缤纷世界。这是黑塞给自己的勉励,是昂扬不屈的灵魂的抗争。

收拾好心情,出发吧!

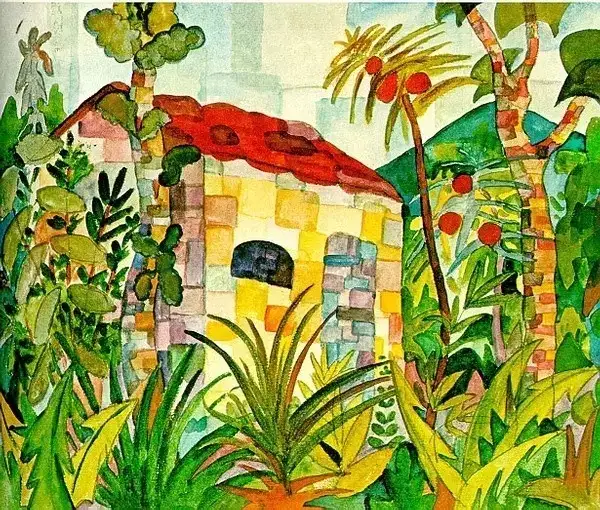

村庄

这是黑塞到达阿尔卑斯山南麓时所写的随笔。文字中早已不见告别时的忧伤,充斥着对漫游生活的惬意和潇洒。初见的南国美人,也让他久久难忘。

… …

我知道了!不是因为我想起了布索尼、苏黎世或马勒。它们只是记忆惯有的欺骗:记忆爱把无害的画面推到前面,以遮掩不适。我知道了!那个餐厅里还坐着一位妙龄女子,金发浅浅,脸颊红润,未曾与我说过话。你这个天使啊!看着你既是享受也是折磨,在那一个钟头我是如此爱慕你啊!像又回到了十八岁。

一切突然明晰。美丽的金发女子!我不会知晓你叫什么,我曾在一个钟头里爱慕你;今日,又在山村的阳光小街上再度爱慕你,用一个钟头。无人曾像我这般爱你,无人像我这般为你积攒这么多力量、无条件的力量。但我注定不忠,属于那种只会爱上爱情,而不会爱上女人的浪子。

我们漫游者天生如此。我们的不羁和流浪很大一部分是爱恋和情欲。羁旅浪漫有一半不外乎是对冒险的期待,而另一半则是潜意识中要将情欲转化和释放的愿望。我们漫游者习惯于将爱欲维持在不满足状态,并将本该给予女人的爱,逍遥撒播在村落和山峦、湖水和谷地间,分给路上的孩子、桥上的乞丐、草上的牛、鸟与蝴蝶。我们将爱从具体对象剥离,爱本身就够了。正如我们漫游者并不寻找目的地,而只是享受漫游本身,享受在路上的过程。

面容鲜妍的妙龄女子啊,我不愿知晓你的名字,不愿持有和喂养对你的爱。你并非爱的目的,而是让我去爱的动力。我将这份爱送走,送给路上的花儿,送给酒杯中的一抹日光,送给教堂塔楼的红色洋葱顶。是你让我爱恋这个世界。(另一版翻译:你不是爱情的终点,只是爱情的原动力。我将这爱情献给路旁的花朵,献给玻璃酒杯里摇晃着的晶亮阳光,献给教堂的红色圆顶。因为你,我爱上了这个世界。)

哦,这些话真傻!其实我今晚在山屋里还梦见了这位金发女子,荒唐地爱上了她,愿舍弃余生及一切漫游之乐换她作伴。今天一整天我都在想她,为了她,喝酒佐面包;为了她,在小画册上画下村庄和塔楼;为了她,感谢神让她活着,让我可以看见她;为了她,想写一首歌,喝下这杯红酒。

这就是定数吧,我在快活南方的第一站,便用来思慕山那边的金发女子了。她那鲜艳的唇是有多美啊!这可怜的人生是多么美妙,傻气、奇幻啊!

春心萌动的黑塞实属难得,这是年过四十的中年人笔下的文字,是依然青春昂扬的宝贵精神和难能的勇气。这也反映了黑塞内心的孤独和寂寞。尽管如此,他还是将爱情当作一种灵魂咀嚼品尝的美食,而非落入现实的生动。女孩的绝美容颜点燃了黑塞,但是她终究只是这场灵魂大火的原因,而火燃烧起来后,就和火柴没有多少关系了。

“今天一整天我都在想她,为了她,喝酒佐面包;为了她,在小画册上画下村庄和塔楼;为了她,感谢神让她活着,让我可以看见她;为了她,想写一首歌,喝下这杯红酒。”这段话将一个人一整天的思慕都写出来了,但是却将所有的活动都归因于女子,却是一种个人意识的神化。这是爱情中一个典型的特点,将所有的美好都寄托于所爱之人,将她神化,将她奉为完美无缺的璧玉。

这种难得的爱意泛滥,是在路途上才会有的,是对漫游者为数不多的馈赠。这篇随笔也让我想起前些日子独自一人在长沙的旅途中,于二十八层的高楼上沐浴落日余晖后遇见的美人儿。我离去转身的一个回眸,从四位面容精致,衣衫华美,身型修长高挑的美人中精准选中了她。棕褐色的波浪卷发,卡其色的风衣,漆黑发亮的长筒靴,再加上那一眼沉沦的容颜。一句对话,久久回味。或许,当感觉灵魂被困住的时候,出去走走,短暂做个漫游者,是个不错的选择。

“休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。”

小结

我没有想到这本《克林索尔的最后夏天》中,最触动我的不是前面的中篇小说,而是其后的随笔。黑塞以一种全新的视角拓宽着我的认知,从对故国的告别,心的归属,到徜徉于孤独中,再到热烈的燃烧着自己的爱意。

可是我却悲从中来,几欲落泪。我总觉着这几篇随笔充斥着无尽的悲伤和痛苦,我多想跨越这时空的壁垒,冲破层层阻碍去拥抱这个孤独的流浪者。以漫游者,以浪子自居的他恰恰透露出内心的最真实的对于安定的温馨的渴望和对于真挚情感的渴慕。

我也很混乱,这是没有答案的自由。我永远不会知晓黑塞的想法,我的心是乱的,我连自己都搞不清楚。这杯醇香的美酒竟然后劲如此之大,这些文字在仔细品味之后,剧烈的苦痛转瞬覆盖了入口的醇香。或许,随笔本身只是勾出了我内心潜藏的海啸般的忧伤吧。

2024/03/30

桥

黑塞重新走过站前经过的路,看着同样的风景,却怀着不一样的心情,写下来这篇随笔。

现在我们又走过这条路,人人都要再次走过他的小溪和街道,用变得更沉静、更疲惫的眼睛来看熟悉的环境、灌木和草坡。我们想到被埋葬的朋友,只知道非如此不可,只能够悲伤地承受。

战前与战后的两种极度的反差下,一种恍若隔世的感觉扑面而来。这篇随笔的情感很明晰,就是对于战争的厌恶和对于和平的祈望,在这种前后心境的对比下,更显对和平的坚定。在经历战争巨大的摧残后,能够看到这一座桥,一条瀑布的恬静而怡人的风景,更加感觉和平的珍贵。

2024/05/09

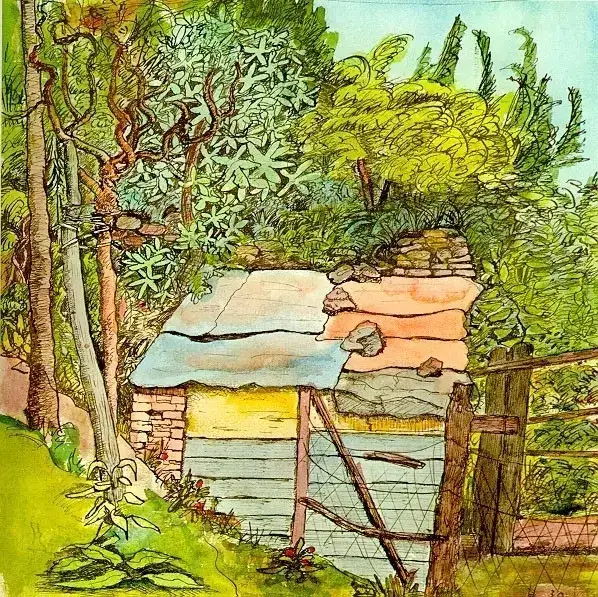

牧师居所

一幢漂亮房子,这是牧师的居所。黑塞从初见的欢喜和艳羡到后来的清醒,回到漫游者的身份认同上。心绪的动摇和幻想终归破灭,追逐自由与潇洒的心不会就此停歇。

是什么样都无所谓了,无论绿门或者树篱,无论从外,还是从内观看这牧师居所及其美丽花园;无论是在街上透过窗户,憧憬看向屋中沉稳睿智的主人们,还是从屋中透过窗户,渴慕看向屋外的漫游者,都是一样的。无论在此地当一名牧师,还是在街上当一名流浪汉,都是一样的(除去那些我们无论如何都要执着的少数事情)。无论在舌尖上还是在脚跟上,无论在快慰中还是苦痛中,只要能感受到内在生命的颤动就是好的。感觉到我的灵魂是活着的,千百种幻想蕴藏于千百种形式中,在牧师或游子、厨娘或屠夫、孩子或走兽中,当然也在鸟儿、树木中,这才是重要的,这才是我的生命所愿所需。一旦无法再这样活着,而必须依赖所谓的“现实”,我宁可死去。

敏锐的、丰富的灵魂体验,不囿于现实的框架之中,一种极致的洒脱和快活,一种灵魂都能为之雀跃的自由。这是一种追向自由,追向不确定性,抗击“现实”套上的千重枷锁的潇洒。这需要勇气,也需要行动,真真切切地做到知行合一,实在困难。

农场

平淡的清贫农村里,一切都静谧和安逸。浑然的与世隔绝,和黑塞之前所处的阿尔卑斯北麓的一切形成鲜明对比。在这里,似乎一切烦恼和忧虑都被安抚了,来自心灵无休止地烦扰和思考终于也可以停下来,安安心心享受这美妙的农村风景。

思虑和担忧似乎被留在了雪山的另一边。在那些忧虑的人们和烦扰的事情中我曾想得太多!因为在那边,为存在找一个理由是无比艰辛地重要,令人绝望地重要————否则人该如何活下去?是巨大的苦痛使人变得深刻。而在此地,并无这种问题————存在无须理由,思想只是游戏。人能够感受到:世界是美好的,人生是短暂的。不是所有的愿望都安稳:我想再要一双眼、一个肺;我把脚伸进草丛,希望它们再长一些。

我愿成为巨人,头贴在阿尔卑斯牧场的雪上,被山羊围绕,脚趾则在下面的深湖中拍打。我就这样躺着,永不起身,任指间长出灌木,发间长出阿尔卑斯玫瑰,我的双膝是山丘,身上是葡萄园、房屋和小教堂。我就这样躺了一万年,向天空眨眼,向湖水眨眼。当我打喷嚏,便掀起一场风暴;当我在上面吹口气,雪便化了,瀑布跳起了舞。如果我死了,世界也就死了;那么我便穿越世界的海洋,去摘一个新的太阳。

今晚睡哪里?无所谓!世界上有什么新闻?谁发明了新的神、新的法规、新的自由?无所谓!重要的是,这山上又有一朵报春花开了,叶上长出银斑,甜蜜清风在山下白杨林中歌唱。一只深金色蜜蜂在空中嗡嗡飞舞,哼唱着幸福之歌、永恒之歌,它们的歌是我的世界史。

十分令我迷醉的描写。醉心于自然之间,神游于天地之外,好似庄子般逍遥自在。完全拥抱自然万物,一切令人深思的问题似乎都变得不重要了。然而,黑塞无比贪恋的自然同样存在着无与伦比的冷酷和残忍,同样有着数不尽的绝望和窒息,这一切不过是就困于现代先进文明后重温乡野自然的新鲜和舒缓罢了。

小教堂

走向虔诚之路因人而异。于我而言,它要通过许多错误苦难、自我拷问、巨大愚痴,是的,要经过愚痴的原始森林。我曾是自由思想者,以为虔诚是种精神疾病;我曾是禁欲苦行者,让钉子刺入肉体。我那时还不知道,虔诚意味着健康快乐。

虔诚就是信任。简单、健康、无害的人类、孩童,还有野生动物都怀有信任。我们这类既不简单亦非无害的任,只能在弯路中找到信任。信任自己是一个开始:无须用业绩、自责和良心不安,无须用苦行和牺牲,也能获得信仰。所有这些努力都冲着自我之外的神明,然而,我们必须相信那个神,是在内心的。对自己说“不”的人,又如何对神说“是”呢?

虔诚这个词似乎和我没有关系。我仔细想了又想,我很少虔诚。我是叛逆者,我是堕落者,我是追逐自我和放纵欲望者。我也和黑塞一样自由思想,也会禁欲苦行,在肉体和灵魂的极致疯狂和堕落下不断忏悔。“虔诚意味着健康快乐”,这么简单的道理,我却不知。我自然很难生出信任,对于任何人的信任,包括自己。我不停都攻击和诘难自己,不停地敦促自己按照他人的意愿或者期许去努力,我唯独不会也不敢面对自己,听从自己,信任自己。读到这段话时,我内心并非表面看上去那么平静,我能感觉到什么东西从内炸开了,我能清晰地听到砰砰的心跳和持续的耳鸣。我是不是那个一直对自己说“不”的可怜人?是不是一个并不健康也不快乐的可怜人?

从虔诚基督教家庭出生的人,寻求之路还很漫长,直至抵达这种祈祷。他懂得良心的黑洞,以自身体会衰朽死亡之痛,经历各种形式的撕裂、折磨、绝望。但在道路末端,他却惊讶看见,在荆棘路上找寻的至福原来如此简单、童稚而自然。当然,荆棘路不是白走的,远游归乡之人,与仅在一处久居之人是不同的。他爱得更真挚,也更能超脱于公平与妄想。公平乃留居者之美德,是一种古老的、原始人类的美德。但我们这种更新的人类不需要这种美德,我们只认识一种幸福:爱,及一种美德:信任。

黑塞回顾自己的这一路,且提出了自己的看法。或许是没有真正的感同身受,又或者是我的精神境界和认知境界还远远不及,故而我虽然有些许认同,但也是在难以完全理解。我认可“远游归乡”的人确实是不一样的,可公平如何不需要了呢?或许,对于这类人,根植于人类社会才建立的概念根本不是他们所追求的,漫游者的心中可没有安居者对于公平的向往,他们本身就是不确定的,漂泊无定的。此外,我是认可“信任”这一对我来说近乎陌生的词语,我也在努力去做到信任自己。可是,爱这个东西,实在是让我很难与游荡者联系在一起。因为爱是在复杂,也是在难以定义,而游荡者的不确定性也是难以琢磨,难以想象,在固有认知中的表征美好的“爱”与并不是褒义的“游荡者”很难画上等号。但仔细想想,这两者的不确定和无定义的特点,不正好是重合的吗?或许在游荡者的内心,爱才愈发宝贵和难得吧!

阴云密布的天空

我很喜欢这篇的一些观点和看法。黑塞的一些想法从这篇随笔中显现出来,并且揉进了他之后的作品之中。或许也正是读过他的一些小说,才能与他的这些观点实现共鸣吧。

只知道,无须外界因由,暗潮会时不时在我的灵魂中涨起。世界被蒙上阴影,乌云遮蔽。快乐虚假,音乐空洞,阴郁笼罩,生不如死。这种间隔不明的忧郁时不时就侵袭,我的天空会慢慢布满阴云。它是从内心的不安开始的,有了恐惧的预兆,常常伴有夜间噩梦。人们、房屋、色彩声调,这些我平日喜爱之物,变得可疑而虚假;音乐让人头疼,所有来信都令人沮丧,暗含挖苦;这时期若被迫与人交谈,便是一种折磨,不可避免会导向争吵。还好这种时刻我没有枪,因为很想用一把枪了结自己。愤怒、苦痛和控诉指向一切,指向人们、鸟兽、天气、神明,指向读的书页、穿的衣料。但愤怒、焦躁、怨气和恨意,并非因这一切,而是源于自身。我罪有应得,我才是那个把失调与怨憎带给世界之人。

个人的情绪状态对于整个世界在自己内心的展现起着十分重要的作用。不是雨天就是悲伤,不是阴天就让人心情不好,而是情绪失控时,任何东西都变得惹人怨恨,平日里最爱的事物也那般可憎。把这些负面情绪带给世界的,确实是个体。这个说法很像阿德勒的个体心理学。

今日便是从这样的一天恢复过来。我知道,现在可以期待一段安宁时光了。我知道这世界有多美,某些时刻,它对我简直比对他人还要美上无限倍。色彩奏得更甜美,空气流得更极乐,光线晃得更轻柔。然而,这种美妙时光却需要以那些痛苦不堪的日子为代价。对付忧郁有好办法:歌唱、虔诚、饮酒、奏乐、作诗、漫游。我靠这些办法活着,如同本地人靠虔诚活着一样。我有时觉得,杯子像是倾洒了,我的好时光太少、太稀有了,少到不足以补偿那些坏日子;有时又恰恰相反,觉得自己有进步,好时光在增多,坏时光在减少。但我从不期望,即使在坏日子都不曾期望的是中间状态,那种不咸不淡的凑合状态。不,我宁要夸张的起伏————宁愿折磨来得更猛烈些,于是极乐时刻的光华也就更闪耀些!

宁愿沉浸在最深重的痛苦之中,宁愿一刻不停地被折磨,也不愿进入那不温不火的平淡生活之中。我想起流传甚广的一句话,“平平淡淡才是真”,我现在不敢苟同。平淡且重复的生活里,每一日都是前一日的复刻,人是否真真正正地活着吗?确实,我最近的时光充满了各种起起落落,情绪的波动远远大于往日的波澜不惊,我真真切切地感受到,如此精彩的生活才让我觉得自己真的活着,而之前的稳定和控制下永远平淡的岁月显得那么漫长却又一晃就能回忆完。平淡的岁月也会偷走时间,让人感觉时间竟然过的如此之快!这不也是者不咸不淡的状态下对人的麻醉和催眠吗?我又想起来曾经坚持的那句话,生活就应该像个心电图,不要一帆风顺,而应该起伏不定啊。

坏情绪在渐渐离我远去,生活焕新,天空再度明媚,漫游重返意义。在这回归的日子里,我感到一些治愈的滋味:困倦但无根本的痛苦,臣服但无心酸,感恩但无自贬。生活的准线复又缓缓上升。又开始哼一首歌,采下一朵花,把玩散步手杖。我还活着,我再度战胜了忧郁,且还会在下一次,也许在以后很多次,再次战胜它的。

负面情绪总会消散的,自己坚持的事情依然会散发出光芒,重新充满意义。在最深的消极中,依然充满希望,在摆脱这痛苦后,仍不会被打倒,依然坚信自己还会战胜下一次的或许更加猛烈的忧郁。

无法言说,是这布满层云的、静静移动的天空投射在我的灵魂中,还是反过来,我只是在天空中读出了内心的画面?有时这些都如此不确定!一些日子我确信,无人能比我这个拥有老诗人和漫游者之敏感神经的人,更精微而忠实地观照空气和云的气氛、某种色彩的交响、某种香气和湿气的颤动。而又一次,像今天,我变得疑心:我是否看到什么,听到什么,嗅到什么呢?是否我所感知的一切,仅为内心画面的外在投射?

所谓的现实,所谓的感受,似乎完全经不起仔细的推敲。个体感受的画面和实际存在的画面到底谁真谁假?所有五感下的世界是不是一个巨大的自我欺骗?这种想法之下所产生的不真实感和幻灭感过分强烈,已经透过文字,震得我有些恍惚了。

红房子

这篇随笔颇有叔本华的理论的味道,钟摆理论,不断的目标、不断的满足、不断的寻找新的目标,等等。

而我的人生没有中心点,我在两极间摆动,走过这当中许多的路。此时渴望在家乡,彼时又渴望在路上;此时需要孤独和修道院,彼时又需要爱与连接;我收藏书籍和美画,又将它们转手送人;我挥霍放纵,又离欲苦行。我曾笃信地将人生当作现实来敬仰,结果是,我仅将它当成实用之物来认知和喜爱。

但“自我改变”并非本我之事,而乃奇迹之事。若寻找、招呼、助力奇迹,奇迹便只会躲开。我的事,就是在许多紧张对立中摇摆,并在奇迹砸中我时,做好准备;我的事,就是永不满足,承受不安。

充满了东方哲学的阴阳之道,又充斥这黑塞洒脱不羁的性格,不受约束,随心所欲。这种感觉就像是道教天人合一的味道。黑塞对于东方哲学的推崇可见一斑。

绿意中的红房子!我曾经体验过拥有你的生活,便无须再体验了。我有过故乡,建过一幢房子,丈量过墙壁和屋顶,打通过花园小径,在自家墙壁上挂过自己的画作。人人都想这么活着,而我也曾照这样活过,多幸运啊!我已实现了许多人生愿景:想成为诗人,便成为了;想建一幢房子,便建了;想要妻儿,便拥有了;希望与人对话,产生影响力,也这么做了。而每一项实现终会成为饱足,令我难以忍受————对我来说,作诗变得可疑,房屋变得狭窄。没有一个被实现的目标再是目标,每一条路都是弯道,每一次休整却又催生出新的渴望。

一生都在追逐,一生都在路上。“凡所难求皆绝好,及能如愿又平常。”一个目标的实现必然迎来无聊,这时候新的目标的设立就很必要,不然便会陷入令人折磨的空虚和无聊之中。

我还会走许多弯路,还会为许多“已实现”感到失望。但一切终将实现它们的意义。那儿,矛盾对立寂灭之处,即是涅槃。挚爱的渴望之星,依然向我灼灼燃烧。

矛盾与冲突,绝望与痛苦下,一定会孕育出新的希望,新的目标。涅槃后,新的渴望也一定会出现,那是世界又会美妙绚烂。